梧州市是广西工业的发源地。早在上世纪二三十年代,梧州便拥有机械、纺织、冶炼、医药、化学、电力、火柴等行业。1933年,梧州有工厂716家(其中小作坊和手工业占大部分),资本总额242.7万元(银毫),有工人4700多人,动力1279.64千瓦。梧州工业资本投资占广西4市(南宁、柳州、桂林、梧州)工业资本总额的73%,在广西工业发展史上占有重要地位。

梧州工业自古至今大体都以沿江设点为主。北宋元年钱监建于北部桂江河畔;晚清以后出现的炼锑、造船、船机工工业,主要在浔江和西江南北两岸设厂;20世纪20~40年代先后发展的硫酸厂、制药厂、炼油厂、火柴厂和糖厂则相对集中在浔江北岸,并逐步形成河西工业区。

轻工业。轻工业是梧州最具特色的产业。19世纪末鞋帽业进入兴盛时期,皮革及皮革制品逐步弛名,形成了梧州早期的轻工业。清光绪二十三年(1897年),梧州辟为对外通商口岸后,成为广西主要出口基地,商贸、航运业兴起,粤、港、澳商人纷纷到梧投资办厂。1919年,梧州创办第一家玻璃厂,随后相继出现10多家手工生产的玻璃作坊。1921年,广东商人集资创办火柴厂,后来,发展成为官僚资本企业。1937年,从广东先后传入干电池和陶瓷制造技术。此后,随着出口贸易发展和文化交往而出现了数十家从事印刷业务的小厂。1945年,植物油料加工厂开工。1949年,梧州轻工企业有玻璃、火柴、电池、陶瓷、印刷、炼油工厂6家,另有皮革、五金、服装鞋帽3大门类的手工业作坊数十家。

化学工业。梧州化学工业采用现代生产技术始于20世纪20年代,1923年,黄绍�在梧州三角嘴创办梧州制弹厂。聘请德国工程师作技术指导生产黄色炸药T、N、T,制造枪弹和手榴弹。1920年任职于广州无烟火药厂的

抗日战争胜利后,梧州有私营生产硫酸、硝酸、硝盐、碱砂、肥皂等小厂和个体回收废机油、废煤油、松香下脚料的小企业。另外,有配制发蜡、雪花膏、香水等化工手工生产作坊共20余家。至40年代后期,这些小厂和作坊,因苛捐杂税、货币贬值、市场萧条,大都陷入困境。

梧州涂料生产和使用历史悠久。到近代,西南各省盛产油漆生产原料桐油,经水路运集梧州转销国内外各地,每年有2000吨,其中1500多吨经香港销往欧美各国。40年代后期,梧州市手工业生产者以桐油炼制光油(清漆,又称熟桐油)在市场出售,开始生产商品性油漆。20世纪40年代,梧州手工业者以陶钵明火加热把桐油烧成光油与生桐油一起销售,供造船、建筑、木器、家具生产使用。

梧州松脂资源丰富。早在20世纪40年代,梧州一些县乡的群众就将采割的松脂用火锅直接加工,生产松香和松节油,年生产松香百担(每担50公斤),供应各省市加工油漆、肥皂。1946年,筹建梧州松脂厂,由于资金、技术、材料三大难题无法解决,直到梧州解放时,尚未形成生产能力。1949年12月,市军管会接管梧州松脂厂,1950年6月16日,该厂生产出中国第一箱机制松香,从此结束了中国不能生产机制松香的历史,同时开创了中国蒸汽法生产松香的新纪元。

纺织工业。近代梧州城乡居民已有木机手工织造棉麻布的习惯,清光绪二十年(1894年),染厂有振东、太盛、远生隆、万盛等10家,多为手工业作坊,门市部设在市区,厂址多在火山脚下。1930年,广东新会人黄伟庭在梧州开办广西枧厂,因竞争不过同行业,于1934年增设单、双幅铁木织机,织造毛巾,定名为广西前枧电机织造厂,开创梧州织毛巾历史。日本发动侵华战争,广州沦陷后,穗、梧航线中断,纱布行业经营困难。1944年之前,梧州有镜记、泰盛、新世界等七八家作坊式手工业织布厂。梧州染坊也有100余年历史,1945年,梧州光复后,前枧电机织造厂逐步恢复生产,并改名为西华工业社,进一步发展毛巾生产。到临近解放时该社发展到有铁木机、手拉脚踏木和织布机共37台。

医药工业。1934年9月,

食品工业。梧州食品工业历来比较发达。民国时期,梧州中秋月饼以质量上乘,驰誉两广。有名的制作月饼酒家、饼屋达七八家之多。1935年问世的冰泉滴珠豆浆颇具特色。用冰井泉水做成的霉豆腐渣,是食品中之一绝。民国后期,广西第一家机制糖厂在梧州建立,结束了桂东南地区依靠外地供应食糖的历史。梧州毗邻广东,与美食之都广州及港澳等地交往频繁,经济文化较多受外来影响,因此,近代的梧州食品加工尤为发达,有“食在梧州”的美誉。食品业在梧州近代工业中占有比较重要的地位。据统计,梧州解放时,有酒坊33家,色酒厂18家,糖厂1家,酱园22家,腊味店8间,屠宰场2个,饼屋7间,还有不少糖果作坊和豆制品作坊,全城食品加工业不下百家。

机电工业。1920年,梧州广成兴机器厂、艺兴昌器厂等相继成立。其中最大的是广成兴机器厂,有工人30多人,车床8部,制造“马临”电船的160匹马力柴油机。1921~1936年,为梧州现代机器业发展时期,从事机器修理业务的民营工厂主要有合和隆、安兴、西南等机器厂8家。其中,西南机器厂有工人50人,可制造金矿碎石机、碾米机、20匹木炭发动机并可裱一吨重的零件。此外,还有从事铸件业务的广安铸件厂、联兴铸造厂。据《广西年鉴》载:“民国23年本省僻处边陲,工业向属落后,民营新式工厂使用动力者仅梧州、南宁二地有之。”抗日战争时期,广州沦陷后,西江航运不景气,机器厂的业务受到很大的影响,有的关门停业,有的转行。抗日战争胜利后,梧州工商贸易有所恢复,往来船只增多,机器业短暂复苏,但已大不如前。

船舶工业。梧州造船历史悠久,所造船舶种类繁多。清末至民国初年,天和机器厂建造安装132千瓦的柴油内燃机轮船。随着运输量的不断增长,梧州造船业得到较大发展。40年代,全市船舶修造及船机企业发展到33家。木驳船和木质机动船已逐步成为梧州水运事业的主船舶。抗日战争期间,尤其是中期,梧州遭日机反复轰炸,船舶业损失惨重。最具规模的天和机器船舶修造厂,残值仅为1000元港币。许多厂家纷纷倒闭或搬迁,梧州修造船已元气大伤。抗日战争胜利后,有所恢复。但不久国民党发动内战,整个行业经营十分困难。至1949年剩下个体经营者不足20家。

电力工业。1915年4月,商人余瑞初等兴办梧州电力公司。15年10月11日,为市商埠局接收,由民营改为公营,定名市电力厂。1932年夏,市电力厂总装机容量860千瓦。同年8月,省政府将市电力厂更名梧州电力厂,直接由省经营。1934年8月,省政府将梧州电力厂改名为广西电力厂,统管全省电业。省政府利用广西电力厂的资金、设备、技术和人才,先后建立了龙州、八步、桂平等分厂。1935年,广西电力厂(不含各分厂)装机总容量960千瓦,年发电量223万千瓦时。1936年,总售电量173万千瓦时,其中市政生活用电占68.81%。1940年初,梧州开始疏散,广西电力厂迁桂林,留梧州部分改称为梧州电力分厂。1942年,省政府将广西电力厂和广西自来水厂合并,改组为广西自来水电力特种股份有限公司,总部设在桂林,梧州设办事处。1944年8月,日本侵略军侵梧,梧州水电厂重要机器设备紧急疏散到苍梧长发乡。沦陷期间,日本侵略军等无法利用梧州水电厂设备供水发电。抗日战争胜利后,梧州水电厂筹备恢复供电供水,梧州电力供应逐步恢复。1949年,供电量300.33万千瓦时。解放前夕,在中共梧州城工委组织领导下,梧州水电厂工人开展了护厂斗争,使国民党企图破坏水电厂的阴谋未能得逞。1949年11月25日,梧州解放,梧州水电厂照常发电供水,全市灯火通明迎解放。

蕴故而知新。梧州作为广西工业的发源地,在广西工业发展史上曾占有重要地位。解放后,特别是改革开放以来,梧州的工业有了快速的发展。近年来,梧州市委、市政府采取了一系列强有力措施,开展工业项目建设大会战,加大招商引资力度,全市工业经济呈现出前所未有的发展。梧州工业经济正在大踏步地向前推进。(何敏汉)

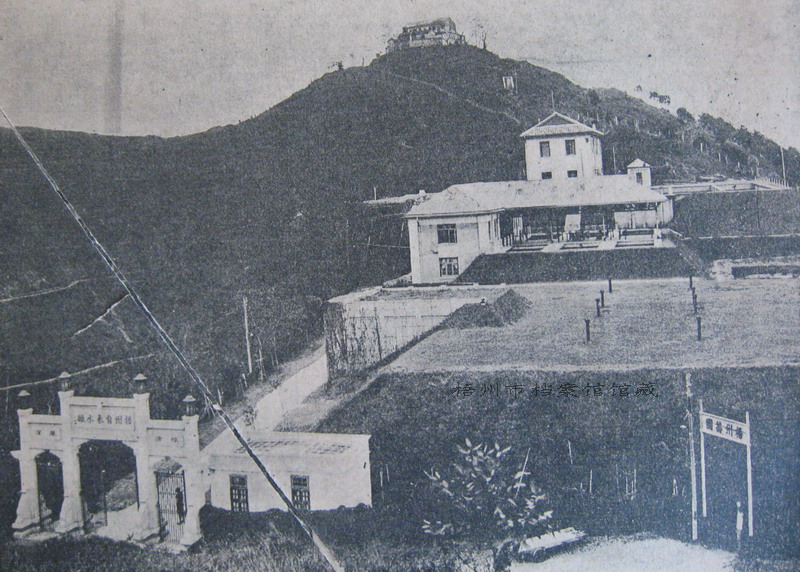

30年代的梧州市自来水厂全景

30年代的梧州电力厂办事处